You are here

news

Le lapidi delle inondazioni

Un rapporto millenario di alti e bassi

La storia di Roma corre in parallelo con le vicende del fiume che l’attraversa, fin dalla leggendaria fondazione della città: fu il Tevere forse in piena, 28 secoli fa, a trasportare la cesta di Romolo e Remo fino al punto in cui vennero trovati dalla lupa, ai piedi del colle Palatino. Ma nel rapporto che lega i Romani al loro fiume l’amore non fu mai l’unica cifra. Benefico, certo, ma anche capriccioso, irascibile e vendicativo come ogni divinità che si rispetti, non poteva non suscitare una certa guardinga diffidenza, persino un sacro terrore. Per le ripetute inondazioni, innanzitutto, che per oltre duemila anni causarono danni talvolta incommensurabili alla città, esigendo un pesante tributo di sangue e portandosi appresso, con l’acqua stagnante, uno strascico di malattie e pestilenze.

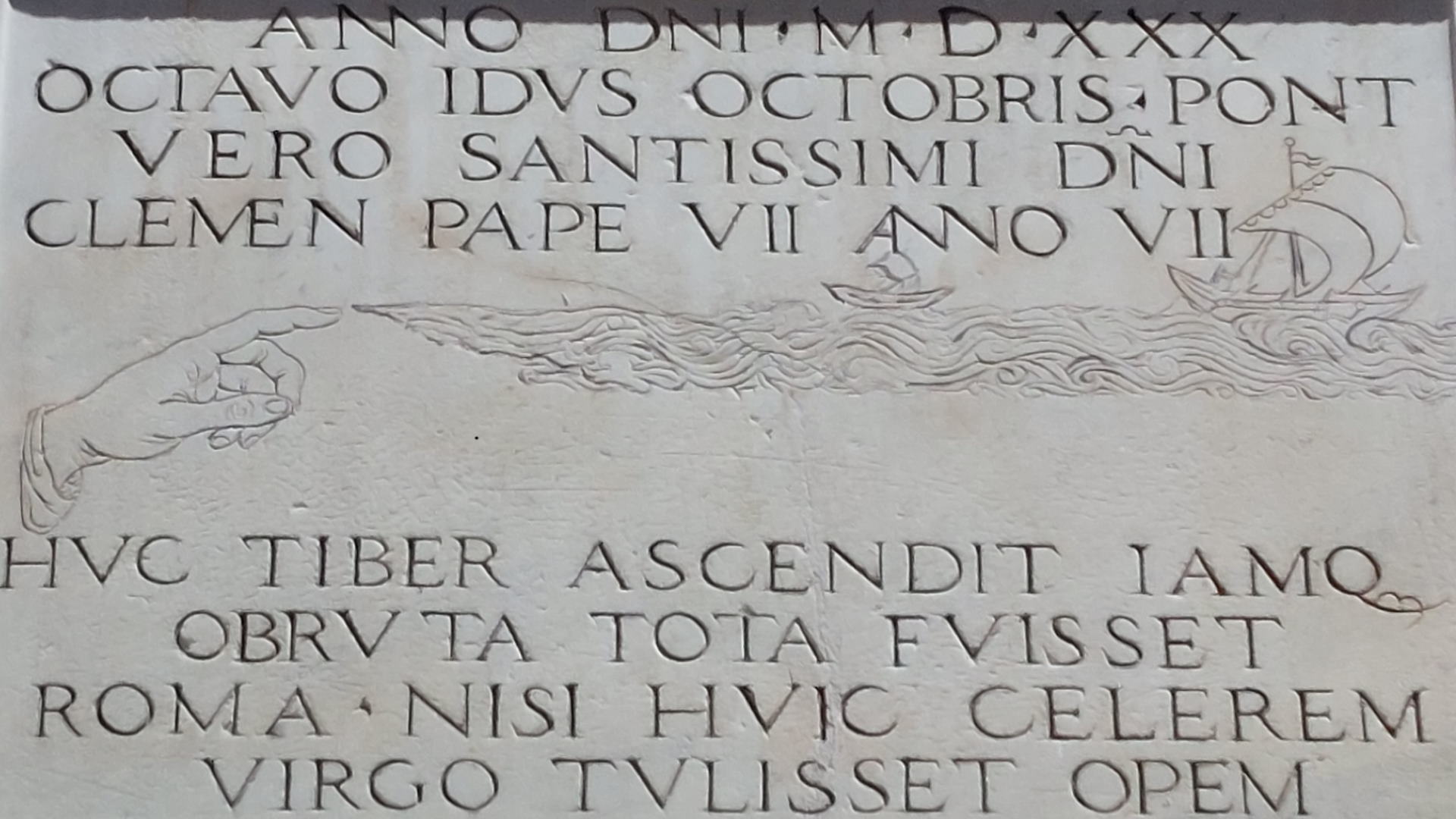

Huc Tiber ascendit

Ovvero, fino a qui è cresciuto il Tevere. Quando la paura cede il posto allo stupore, è giocoforza desiderare di tramandare ai posteri l’eccezionalità di un evento, di riscrivere il libro dei record. E così, a volte seminascoste sui muri delle chiese, nei cortili dei palazzi e negli angoli delle strade, passeggiando nelle zone più basse della città potremo scoprire qua e là antiche lapidi e targhe marmoree che ci raccontano l’imprevedibilità delle acque e la loro violenza. Oltre 120 targhe, per la maggior parte conservate, furono affisse fino al 1900 a ricordo delle piene: le più semplici riportano solo il mese e l’anno mentre nelle più elaborate le acque vengono rappresentate da linee ondulate, con una manina stilizzata che indica il livello raggiunto dall’acqua sul muro. La più antica registrazione su pietra di un’inondazione risale all’anno 1180 ed è incisa su una colonna di marmo, oggi al Museo di Roma di Palazzo Braschi. Non più nella posizione originale è anche la lapide in caratteri gotici attualmente sotto l’arco dei Banchi ma un tempo murata sulla facciata della chiesa dei Santi Celso e Giuliano, all’imbocco di Ponte Sant’Angelo: ricorda la piena del novembre 1277, anno in cui le inondazioni cominciarono a essere indicate con dati certi e storicamente riscontrabili.

Le piene storiche

La prima lapide che ancora riporta correttamente il livello raggiunto dalle acque di piena si riferisce all’inondazione del novembre 1422 e si trova sulla facciata di Santa Maria sopra Minerva. È in buona compagnia perché la chiesa, situata in una delle zone più basse della città, dove l’acqua raggiungeva altezze considerevoli, conserva la memoria anche delle piene degli anni 1495, 1530, 1598 e 1870. Tra il Quattrocento e il Settecento, la più devastante fu probabilmente l’esondazione del Natale del 1598, quando le acque del fiume in piena arrivarono fino al livello di 19,56 metri a Ripetta, un record rimasto insuperato, sommergendo per ben sei metri le colonne del Pantheon e provocando migliaia di morti. Nove molini furono distrutti dalla corrente del Tevere, che trascinò via persino i cadaveri nelle tombe di Santa Maria dell’Anima e inghiottì tre delle sei arcate dell’antico pons Aemilius, conosciuto all’epoca con il nome di Ponte Senatorio e da quel giorno ribattezzato Ponte Rotto. Tali furono i danni che ben 12 lapidi furono affisse in città, per esempio all’ingresso di piazza del Popolo, a via Santa Maria de’ Calderari e sul lungotevere in Sassia. Un’ulteriore, originale, testimonianza della catastrofica piena è la Fontana della Barcaccia: a ispirare i Bernini, si dice, fu il ricordo di un relitto di un barcone trascinato in quell’occasione dal fiume in piena fino a piazza di Spagna.

Gli ultimi ruggiti

Risalgono all’Ottocento le ultime grandi alluvioni. Le lapidi in via dell’Arancio e in via Canova ci riportano alla piena del 1805, quando il fiume invase le zone da Ripetta al Corso, arrivando a piazza Navona, alla Lungara e al Ghetto. L’acqua superò i 16 metri di altezza anche il 10 dicembre 1846, come testimonia la lapide nel cimitero sotterraneo della chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte in via Giulia. La piena più tragica fu però sicuramente quella tra il 26 e il 29 dicembre 1870, a tre mesi dalla breccia di Porta Pia, quando le acque superarono i 17 metri. La violenza del fiume, attestata da una quarantina di scarne lapidi, le vittime e i danni suscitarono un’impressione tale da far venire per la prima volta a Roma il Re Vittorio Emanuele II e da spingerlo ad adottare rimedi risolutivi. Su progetto di Raffaele Canevari, si decise così di costruire alti muri di contenimento: terminati definitivamente nel 1926, i cosiddetti muraglioni del Tevere misero fine al continuo e periodico pericolo, modificando però radicalmente tutto l’ambiente tiberino e distruggendo paesaggi e ambienti unici come i porti di Ripetta e Ripa Grande. La lapide più recente è nel portico di San Bartolomeo all’Isola, con la scritta “Alluvione del 17 Decem 1937” su una semplice riga orizzontale: i nuovi muri di sponda contennero molto bene la corrente e, pur raggiungendo comunque livelli record, le acque causarono soltanto modesti allagamenti.

Il Tevere

Secondo la leggenda, la storia di Roma comincia proprio da qui

Ponte Emilio o Rotto

Condividi

Condividi

Gli antichi molini sul Tevere

Fontana della Barcaccia

Condividi

Condividi

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Condividi

Condividi

Villa Farnesina

Location

Chiesa di San Giorgio in Velabro

Location

Itinerari

Info Viaggio

Form contatti

[contact-form 3 "Customer Care_IT"]

Credits

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA

Capo Dipartimento

Patrizia Del Vecchio

Coordinamento

Francesca Cellamare

Coordinamento Area Turismo

Carlo Guarino

Responsabile Ufficio Web

Rosario Boccarossa

Responsabile Ufficio Social

Elisabetta Giuliani

Redazione Web

Marina Moretti

Luciana Pelosi

Cristina Ribacchi

Simonetta Salvioni

Redazione Social

Laura Dal Pont

Pier Paolo Mancuso

Maria Teresa Penserini

Daniele Veroli

IT system Manager

Luca Pavone

Realizzazione

BBS ITALIA

Nota bene: alcuni contenuti di Turismoroma provengono dalla banca dati Turismo e Cultura della città di Roma www.060608.it

A Roma per

I fichi

Che fico!

Il primo amore non si scorda mai: il fico fu molto probabilmente la prima pianta a essere coltivata dall’uomo nel bacino del Mediterraneo e ha lasciato prove della sua importanza nell’arte, nella cultura, nella religione fin dalla notte dei tempi. Solo per fare qualche esempio: nel Vecchio Testamento era sinonimo di ricchezza e abbondanza, per gli antichi Egizi era simbolo della vittoria sulla morte, nell’antica Grecia ne attribuivano la nascita al dio Dioniso e i suoi frutti erano ritenuti “degni di nutrire oratori e filosofi”. Platone ne era così ghiotto da vedersi attribuito il soprannome di “mangiatore di fichi” e consigliava ai suoi giovani allievi di mangiarne in quantità perché, diceva, “accrescono l’intelligenza”. Oltre a essere ricchi di zucchero, in effetti, sono un’eccellente fonte di fosforo, potassio, calcio, ferro, vitamine e hanno buone proprietà antiossidanti, energizzanti e antinfiammatorie.

Una città fondata sui fichi

La loro gradevolezza e le loro virtù non mancarono di sedurre gli antichi Romani che con il tempo ne diffusero la coltivazione in tutta la penisola italiana e in tutto l’Impero. Del resto, l’albero di fico era collegato anche alla fondazione di Roma: leggenda vuole che sotto un fico selvatico – il fico Ruminale – si arenò la cesta che conteneva Romolo e Remo e all’ombra delle sue fronde i due gemelli furono allattati dalla lupa. Raccontano gli antichi storici che, quando dell’albero alle pendici del Palatino non restavano ormai che le vestigia, un altro fico germogliò spontaneamente nel Foro: la pianta era ritenuta di buon auspicio e dal suo stato di salute dipendevano le sorti della città, tant’è che veniva prontamente rimpiazzata quando cominciava a inaridire… E sempre sotto un fico si svolgevano il 7 luglio le None Caprotine, un’antica festa tutta al femminile alla quale partecipavano ancelle e donne libere.

Fichi fatali

Teneri, dolci e di una bellezza seducente, i fichi hanno conquistato cuori, ma hanno anche iniziato guerre. È a loro che si deve, a ben guardare, la distruzione di Cartagine, che di Roma era storica rivale. Nel II secolo a.C., “Carthago delenda est” era la ripetuta ammonizione di Marco Porcio Catone, altrimenti noto come Catone il Censore, convinto che i Romani non dovessero mai venire a patti con la loro secolare nemica. Troppo pericolosa e, soprattutto, troppo vicina. La prova? Un cesto di fichi ancora freschissimi arrivati dritti dritti da Cartagine ed esibiti a tutti i senatori ancora restii a un intervento militare come potente strumento di persuasione. Ma ai fichi è legata anche la morte della più famosa regina d’Egitto, amante prima di Giulio Cesare e poi di Marco Antonio. Cleopatra li amava infatti a tal punto che tra le loro foglie volle che fosse nascosta l’aspide con cui si tolse la vita. O almeno così racconta Plutarco… Secondo un pettegolezzo diffuso, infine, fu un fico avvelenato offertogli dalla moglie Livia a uccidere l’ormai anziano imperatore Augusto.

Nell’arte e in cucina

Le varietà di fichi sono oggi moltissime ma già Plinio ne elenca 29, tra cui il violaceo e dolcissimo “Brogiotto nero”, protagonista panciuto di tante nature morte rinascimentali. Un canestro ricolmo di magnifici fichi maturi verdi e neri è in un celebre affresco della Villa di Poppea a Oplontis: la fortuna nell’arte, già in epoca romana, andava di pari passo con quella sulla tavola. Indicati per giovani e anziani, e, sempre secondo Plinio, in grado persino di ridurre le rughe, accompagnavano dolci e formaggi, o erano serviti insaporiti con sale, aceto e garum, una salsa di pesce. Facendoli bollire, si otteneva poi il cosiddetto “miele di fichi”, prezioso per dolcificare gli alimenti. Tra le ricette antiche figurano anche lo speciale lonzino di fichi secchi (da pestare con i piedi) di Columella e lo “iecur ficatum” di Apicio, il più famoso gastronomo dell’antica Roma. Una prelibatezza a base di fegato di animali ingrassati con i fichi, talmente di moda da influenzare anche il dizionario: non da “iecur” ma da “ficatum” viene infatti la nostra parola “fegato”.

Quanto vale un fico secco

L’estate è la stagione dei fichi: a giugno maturano i cosiddetti fioroni mentre ad agosto-settembre si raccolgono i forniti (o fichi veri); alle porte dell’autunno arrivano al massimo i fichi tardivi. Per gustarli in altri periodi dell’anno, fin dai tempi più antichi si ricorse all’essiccazione, tanto è vero che a Ercolano sono stati ritrovati numerosi fichi secchi conservati in contenitori fittili o di vetro. Fichi secchi, datteri e miele, ci racconta Ovidio, erano offerti in occasione del capodanno ad amici e parenti come augurio per il nuovo anno. Ma ai fichi è legata anche l’espansione dell’Impero romano: Tacito, negli Annales, spiega che legionari venivano pagati con un pugno di sale (da cui il nome salario) e una manciata di fichi secchi, utilissimi nelle campagne militari per il contenuto calorico e la lunga conservazione. Di un soldato vecchio, incapace di difendere Roma, si poteva insomma dire che “non vale un fico secco”, espressione rimasta per indicare qualcosa che non ha alcuna utilità.

Nobili e popolari

L’imperatore Augusto li mangiava insieme al formaggio e ai pesci, Gallieno li offriva nei suoi sfarzosi banchetti ma i fichi, abbondanti, alla portata di tutti e nutrienti, integravano anche la dieta delle classi meno agiate, rientravano nei pasti concessi agli schiavi e costituirono per secoli l’alimento base dei contadini, tanto da essere chiamati pane dei poveri. All’epoca dell’imperatore Diocleziano, il prodotto più economico sul mercato era proprio una pasta ottenuta pestando e impastando con erbe aromatiche i fichi messi a seccare al sole. Oggi come ieri, i fichi colorano e danno sapore a ogni tipo di portata e continuano a svolgere un ruolo da protagonista, sia in ricette gourmet sia in preparazioni semplicemente sublimi che i romani amano ancora gustare: pizza e fichi o prosciutto e fichi.