Le lapidi delle inondazioni

Un rapporto millenario di alti e bassi

La storia di Roma corre in parallelo con le vicende del fiume che l’attraversa, fin dalla leggendaria fondazione della città: fu il Tevere forse in piena, 28 secoli fa, a trasportare la cesta di Romolo e Remo fino al punto in cui vennero trovati dalla lupa, ai piedi del colle Palatino. Ma nel rapporto che lega i Romani al loro fiume l’amore non fu mai l’unica cifra. Benefico, certo, ma anche capriccioso, irascibile e vendicativo come ogni divinità che si rispetti, non poteva non suscitare una certa guardinga diffidenza, persino un sacro terrore. Per le ripetute inondazioni, innanzitutto, che per oltre duemila anni causarono danni talvolta incommensurabili alla città, esigendo un pesante tributo di sangue e portandosi appresso, con l’acqua stagnante, uno strascico di malattie e pestilenze.

Huc Tiber ascendit

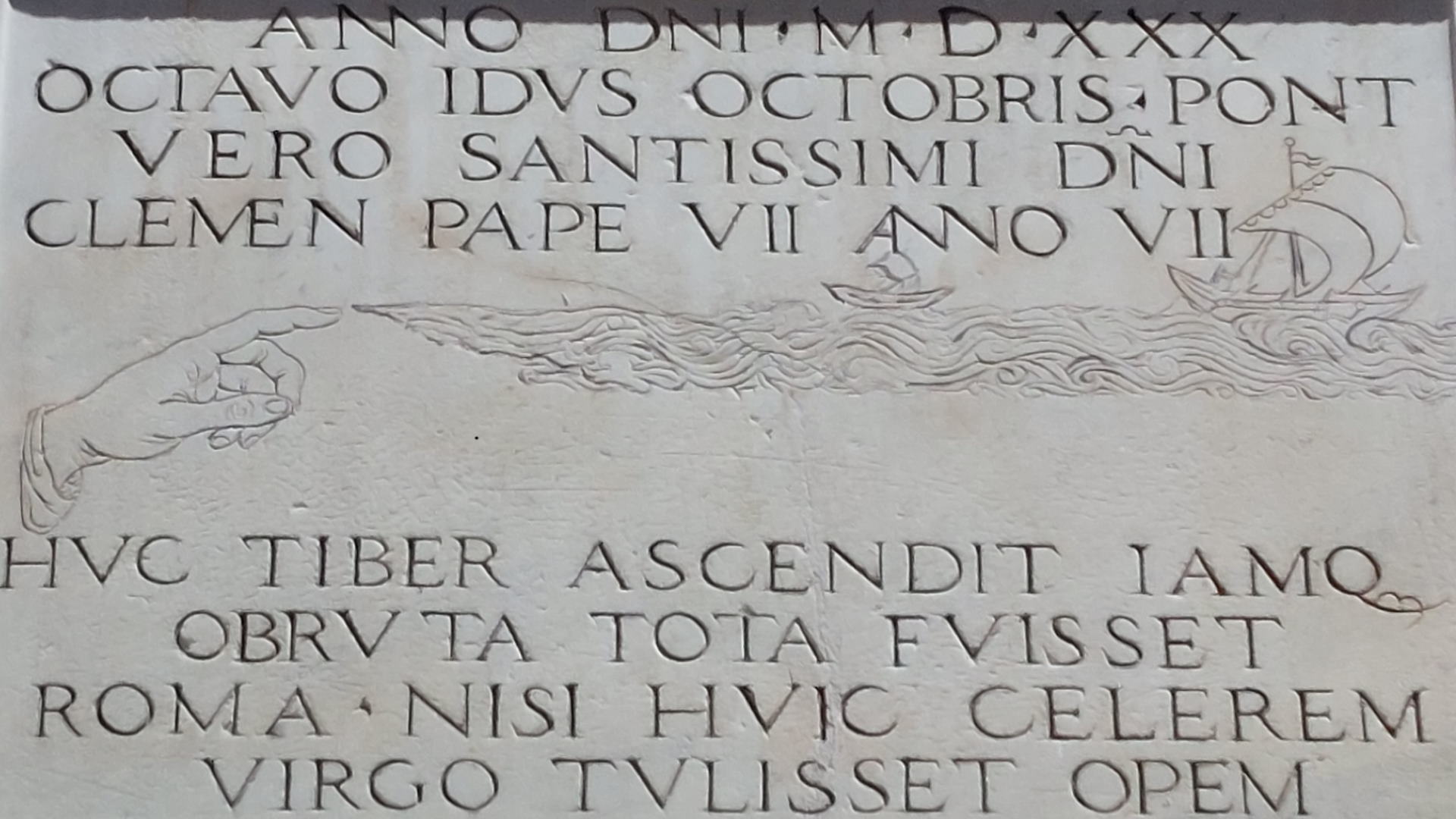

Ovvero, fino a qui è cresciuto il Tevere. Quando la paura cede il posto allo stupore, è giocoforza desiderare di tramandare ai posteri l’eccezionalità di un evento, di riscrivere il libro dei record. E così, a volte seminascoste sui muri delle chiese, nei cortili dei palazzi e negli angoli delle strade, passeggiando nelle zone più basse della città potremo scoprire qua e là antiche lapidi e targhe marmoree che ci raccontano l’imprevedibilità delle acque e la loro violenza. Oltre 120 targhe, per la maggior parte conservate, furono affisse fino al 1900 a ricordo delle piene: le più semplici riportano solo il mese e l’anno mentre nelle più elaborate le acque vengono rappresentate da linee ondulate, con una manina stilizzata che indica il livello raggiunto dall’acqua sul muro. La più antica registrazione su pietra di un’inondazione risale all’anno 1180 ed è incisa su una colonna di marmo, oggi al Museo di Roma di Palazzo Braschi. Non più nella posizione originale è anche la lapide in caratteri gotici attualmente sotto l’arco dei Banchi ma un tempo murata sulla facciata della chiesa dei Santi Celso e Giuliano, all’imbocco di Ponte Sant’Angelo: ricorda la piena del novembre 1277, anno in cui le inondazioni cominciarono a essere indicate con dati certi e storicamente riscontrabili.

Le piene storiche

La prima lapide che ancora riporta correttamente il livello raggiunto dalle acque di piena si riferisce all’inondazione del novembre 1422 e si trova sulla facciata di Santa Maria sopra Minerva. È in buona compagnia perché la chiesa, situata in una delle zone più basse della città, dove l’acqua raggiungeva altezze considerevoli, conserva la memoria anche delle piene degli anni 1495, 1530, 1598 e 1870. Tra il Quattrocento e il Settecento, la più devastante fu probabilmente l’esondazione del Natale del 1598, quando le acque del fiume in piena arrivarono fino al livello di 19,56 metri a Ripetta, un record rimasto insuperato, sommergendo per ben sei metri le colonne del Pantheon e provocando migliaia di morti. Nove molini furono distrutti dalla corrente del Tevere, che trascinò via persino i cadaveri nelle tombe di Santa Maria dell’Anima e inghiottì tre delle sei arcate dell’antico pons Aemilius, conosciuto all’epoca con il nome di Ponte Senatorio e da quel giorno ribattezzato Ponte Rotto. Tali furono i danni che ben 12 lapidi furono affisse in città, per esempio all’ingresso di piazza del Popolo, a via Santa Maria de’ Calderari e sul lungotevere in Sassia. Un’ulteriore, originale, testimonianza della catastrofica piena è la Fontana della Barcaccia: a ispirare i Bernini, si dice, fu il ricordo di un relitto di un barcone trascinato in quell’occasione dal fiume in piena fino a piazza di Spagna.

Gli ultimi ruggiti

Risalgono all’Ottocento le ultime grandi alluvioni. Le lapidi in via dell’Arancio e in via Canova ci riportano alla piena del 1805, quando il fiume invase le zone da Ripetta al Corso, arrivando a piazza Navona, alla Lungara e al Ghetto. L’acqua superò i 16 metri di altezza anche il 10 dicembre 1846, come testimonia la lapide nel cimitero sotterraneo della chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte in via Giulia. La piena più tragica fu però sicuramente quella tra il 26 e il 29 dicembre 1870, a tre mesi dalla breccia di Porta Pia, quando le acque superarono i 17 metri. La violenza del fiume, attestata da una quarantina di scarne lapidi, le vittime e i danni suscitarono un’impressione tale da far venire per la prima volta a Roma il Re Vittorio Emanuele II e da spingerlo ad adottare rimedi risolutivi. Su progetto di Raffaele Canevari, si decise così di costruire alti muri di contenimento: terminati definitivamente nel 1926, i cosiddetti muraglioni del Tevere misero fine al continuo e periodico pericolo, modificando però radicalmente tutto l’ambiente tiberino e distruggendo paesaggi e ambienti unici come i porti di Ripetta e Ripa Grande. La lapide più recente è nel portico di San Bartolomeo all’Isola, con la scritta “Alluvione del 17 Decem 1937” su una semplice riga orizzontale: i nuovi muri di sponda contennero molto bene la corrente e, pur raggiungendo comunque livelli record, le acque causarono soltanto modesti allagamenti.

Il Tevere

Secondo la leggenda, la storia di Roma comincia proprio da qui

Ponte Emilio o Rotto

Condividi

Condividi

Gli antichi molini sul Tevere

Fontana della Barcaccia

Condividi

Condividi

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Condividi

Condividi